デンタルクリニックT.T.C.では見た目の美しさはもちろん、「噛む」「話す」といった機能面のバランスも重視し、できる限り自然で健康的な状態をめざしています。

症状やライフスタイル、ご予算に応じて最適なものをご提案いたしますので、金属の詰め物や被せ物を白くしたい、歯の隙間が気になるなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。![]()

セラミック治療は、白く美しい陶製素材「セラミック」を使用した治療法です。従来、虫歯治療の詰め物や被せ物には歯科用樹脂や金属が一般的に使われてきましたが、セラミックを用いることで、見た目が自然で美しく仕上がり、さらに歯茎やアレルギー反応にも優しい治療が可能です。

現在使用中の詰め物や被せ物をセラミックに交換することもできますので、ぜひお気軽にご相談ください。

ジルコニアセラミックは、内側にジルコニア、外側にセラミックを使用した被せ物でジルコニアの強度とセラミックの高い審美性を兼ね備えています。また歯茎との馴染みが良いセラミックとセラミック以上に生体に優しいジルコニアの組み合わせで非常に自然な被せとなります。

メリット:オールセラミックより強度・耐久性に優れる。ジルコニアより色調が優れる。着色の心配が低い。アレルギー反応が生じない。歯と歯茎の境目が自然になる。

デメリット:オールセラミックより色調に劣る。2種類の材質を用いるため、同一材質と比べ接合部の強度が劣るがオールセラミックよりは強い。最も技巧操作に技術が必要である。

【ジルコニアセラミックは、ジルコニアとセラミックの特性をあわせもった強度と審美性を両立し、長持ちする歯科材料です。最もオールマイティな症例の見た目と噛み合わせの改善などに適しています。】

オールセラミックとは、詰め物や被せ物を100%セラミック素材で作製したものです。

メリット:天然歯のような自然な色と透明感で、見た目が美しい。 丈夫で長持ちする。 歯茎との適応も優れていてより自然感が得られ、メンテナンスにも有利です。 生体にも優しく、アレルギー反応の心配が少ない。 コーヒーやお茶などの着色汚れがつきにくい。時間が経つごとの変色もほぼ無い

デメリット :他の材料と比べて費用が高い。 セラミックの特性上、歯を削る量が多くなる場合がある。 強い衝撃で欠けたり割れたりする可能性がある。

【オールセラミックは、審美性と耐久性を重視する方におすすめの素材です。】

ジルコニアはかつて人工ダイヤモンド(現在人工ダイヤモンドとは別素材)と呼ばれるほど硬い素材のセラミックの一種です。従来のセラミックよりも強度と耐久性に優れているため、歯科治療で広く使われています。またセラミック以上に歯茎やアレルギーに優しい材料です。

メリット:非常に硬いため、噛み合わせの力が強い奥歯にも安心して使用できます。天然歯に近い白さと透明感があり、自然な見た目を実現できます。金属アレルギーのリスクがなく、生体親和性も高い材料です。コーヒーやお茶などの飲み物による着色汚れがつきにくく、白い歯を長持ちさせます。劣化しにくい素材なので、長期間にわたって使用できます。

デメリット:他の素材と比べて費用が高額になる傾向があります。硬すぎるという特性から、周りの歯を摩耗させてしまう可能性があります。ジルコニアの特性を活かし、美しい仕上がりを得るには、高い技術力を持つ技工士による製作が必要です。

【ジルコニアは、強度と審美性を両立し、長持ちする歯科材料です。特に、奥歯の詰め物や被せ物、ブリッジなどに適しています。】

メタルボンドは、内側に金属、外側にセラミックを使用した被せ物のことです。

メリット:金属の土台を使用しているため、強い力が加わっても壊れにくく、奥歯など、噛み合わせの強い部分に適しています。セラミックで覆われているため、天然歯に近い色や形を再現できます。オールセラミックと比べると、費用を抑えられます。

デメリット:金属を使用しているため、金属アレルギーの方は注意が必要です。長期的に使用すると、金属イオンが溶け出し、歯ぐきが黒ずんで見えることがあります。オールセラミックに比べると、透明感がやや劣り、人工的な印象になることがあります。

【メタルボンドは、耐久性と審美性をバランスよく兼ね備えた被せ物です。費用を抑えたい方、奥歯に被せ物をする方などに適しています。ただし、金属アレルギーのリスクや歯ぐきの変色などを考慮する必要があります。】

ジルコニアセラミック:¥110,000〜

オールジルコニア :¥88,000〜

オールセラミック :¥110,000〜

メタルボンド :¥121,000〜

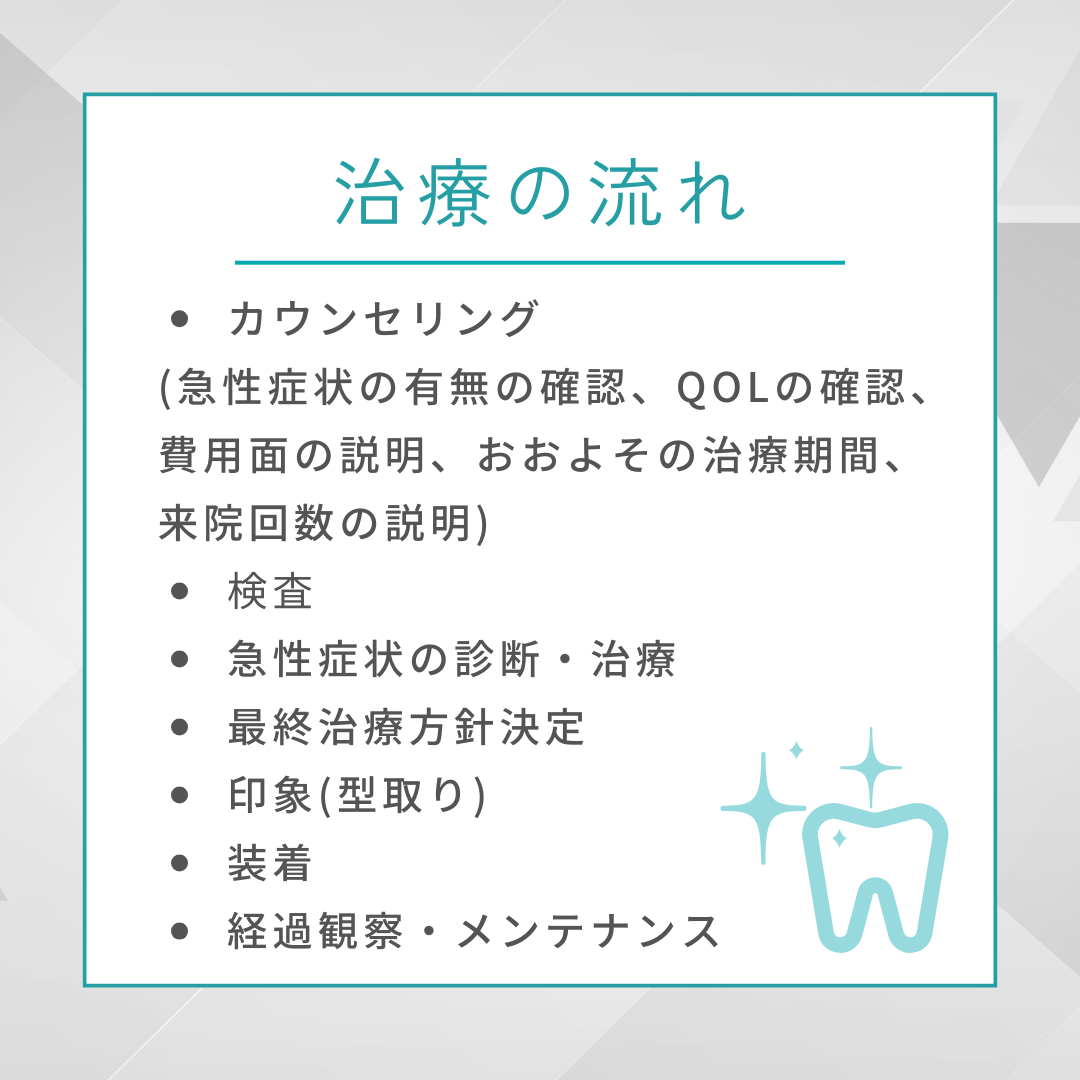

※流れの項目と来院回数とは違います。症状により回数が項目より少ない場合も多い場合もあります。

学会所属のドクターが中心に治療にあたります。

詳細はこちら

研修歯科医が基本的な診療能力を習得できるように、その任に当たる指導歯科医が、カリキュラム立案能力と臨床研修指導技術を学び、適切な指導方法を身につけることを目的として令和 8年 2月21日~2月22日に指導歯科医講習会を実施いたします。

令和7年12月1日より募集開始しておりますので、詳細は下記をご参考下さい。

指導歯科医講習会についてはこちら

訪問・有病者歯科、予防歯科、小児口腔機能管理や高齢者オーラルフレイルの口腔機能管理・向上を高度に実施できる条件を満たしていると厚生労働省より認められました。

認可を受けたことにより病院・介護施設への訪問歯科、在宅治療、予防歯科、小児・高齢者の口腔機能管理・向上、通院から訪問歯科への移行において保険診療としての患者様メリットがあります。

例:3か月単位でしか保険適応にならなかった定期検診やフッ素塗布が月一回から保険適応となります

「口腔管理体制強化型歯科医院(口管強)」とは?なぜ今、口管強なのか?